I. Existirá uma matriz sociológica do CDS que se tenha mantido, para além da vertente ideológica, ao longo destes trinta anos de existência? Que espécie de dirigentes, de militantes e de eleitores se têm revisto no partido democrata-cristão português, isto é, qual é o tipo de gente que ele atrai?

II. No que à geometria partidária diz respeito, o CDS foi sempre o partido do regime que representou a sua facção mais à direita. Ideologicamente, apesar de ter servido de albergue a muitos descontentes do 25 de Abril e aos pequenos e médios quadros do antigo regime, o partido fixou-se na democracia-cristã. Numa versão mais humanista e social-democrata com Freitas do Amaral, mais liberal com Lucas Pires, social-cristã com Adriano Moreira, conservadora com Paulo Portas, e populista com Manuel Monteiro. Porém, em todos eles a pedra de toque estava na doutrina social da Igreja, e, com uma branda excepção do breve consulado de Lucas Pires, o repúdio do liberalismo foi assumido como via programática.

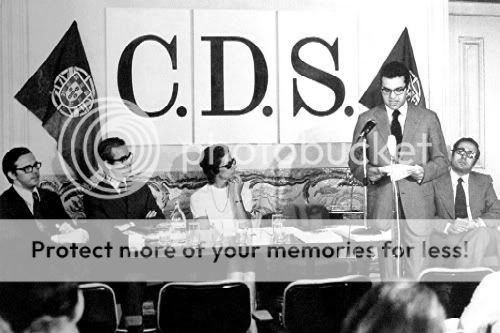

III. Os quadros dirigentes do partido saíram, num primeiro momento, das Universidades. De Lisboa, de Coimbra e do ISCSP, sucessivamente com Freitas do Amaral, Lucas Pires e Adriano Moreira. De certa maneira, o CDS foi sempre um partido ligado às academias, sendo que cada dirigente trazia para a sua corte privada os colegas universitários a que estava ligado. Esta «vocação» fez com que o CDS se visse a si próprio como um «partido de quadros» que, na classificação de Duverger, por contraponto à categoria de «partido de massas», reproduz a ideia simplista de uma agremiação vocacionada para juntar dirigentes culturalmente qualificados, embora com escassa expressão eleitoral. Pode, no entanto, ser muito influente pela «massa cinzenta» que possui, menos do que pelos votos que consegue alcançar.

IV. Esta idiossincrasia é evidentemente muito limitadora das naturais ambições de poder que caracterizam qualquer partido político. Mais ainda, quando se vive num mundo extraordinariamente fugaz, onde a imagem vale mais do que mil palavras. A tradição aristocrática do «partido de quadros», de um grupo de elite intelectual que medita sobre os problemas do país e das gentes, não se coaduna com o mundo de hoje, e com a generalização da mediania e a sua promoção a critério político de referência. Por isso, Manuel Monteiro e Paulo Portas tentaram, na refundação que ambos fizeram do partido, relançá-lo sob a forma de «Partido Popular». O objectivo, nos idos de 1992, era o de extinguir a imagem pesada do CDS, colar ao Partido Popular espanhol e aos seus recentes sucessos eleitorais, e lançar uma fórmula política de direita que aproveitasse o inevitável fim do cavaquismo.

V. Durante algum tempo a receita teve resultados, embora o fracasso eleitoral a que o partido foi condenado nas eleições autárquicas tenha demonstrado que não possuía uma base sociológica real. Pelo contrário, com Monteiro o sucesso eleitoral do partido, nas eleições legislativas, deveu-se apenas ao bom impacto mediático (sobretudo televisivo e no contacto directo) do seu líder.

VI. Nesse momento, Portas percebeu que o CDS nunca fora um «partido popular» e que se limitara a passar de um partido oligárquico, isto é, de quadros, para um partido autocrático, ou seja, de um homem só. Por outras palavras, uma força política cujo sucesso eleitoral dependia da boa imagem televisiva e mediática do seu líder. O dr. Monteiro não o compreendeu e, de resto, continua sem o perceber, apostado que está em fazer da sua «Nova Democracia» um «partido popular», convencido que a sua imagem poderá mover multidões politicamente descontentes e eleitoralmente vulneráveis. O dr. Portas apercebeu-se das naturais limitações do CDS e tentou relançar o partido numa fórmula combinada entre o seu próprio caudilhismo e a velha ideia do «partido de quadros». Foi buscar alguns (poucos) dirigentes ao «mundo exterior da política, mas desta vez já não à Universidade, mas sim às empresas. Não foi por acaso que, neste último ciclo do portismo, o porta-voz do partido é o dr. Pires de Lima. Porém, continuou a ser em torno da imagem do líder que CDS continuava a girar.

VII. Este foi um erro seu. Não muito importante, mas significativo na análise do que poderia ter sido a evolução do partido se ele continuasse a liderá-lo. É que, embora possam confundir-se, estas duas modalidades são inconciliáveis e o eleitorado apercebe-se disso com facilidade. Na primeira formulação - o partido de um homem só - o poder tem uma sede evidente e toda a actividade política gira em seu torno. Enquanto que o paradigma do «partido de quadros» segue praticamente o sistema feudal, sendo o líder um «primus inter pares», o primeiro dos barões entre os baróes, circunstancialmente com mais expressão do que os outros, mas igual a eles em prerrogativas e obrigações. Este foi, sempre, o perfil da liderança de Freitas do Amaral, enquanto que a de Portas acabou por seguir a primeira.

VIII. Numa sociedade política mediatizada como aquela em que vivemos, num mercado eleitoral muito pequeno como o nosso, em que a direita tem historicamente a sua representação maioritária confiada ao PSD, a quota de mercado que caberá a um partido à sua direita é, forçosamente, muito reduzida. A não ser que, como Portas acreditou neste último acto eleitoral, o PSD se desmoronasse e, em consequência, isso viesse a provocar uma transferência significativa de votos para o CDS. Foi essa a sua aposta e a sua desilusão. Porque, ao ter ficado praticamente na mesma, o CDS evidenciou as suas limitações, patentes mesmo num dos mais baixos momentos eleitorais, psicológicos e anímicos do PSD, que, pelo seu lado, ao não se ter desintegrado, comprovou as suas já suspeitas potencialidades. O dr. Portas compreendeu que, a não ser que o PSD venha a colapsar definitivamente, o estatuto secundário e sucedâneo do CDS não se alterará nunca. Por isso afastou-se, para ver o que acontecerá no partido laranja, por onde passará mais o seu destino político, do que pelo futuro do governo e do próprio partido de que foi presidente ao longo de sete anos consecutivos.

IX. De algum modo, pode-se afirmar que o panorama partidário português se encontra estabilizado praticamente desde 1975, com as eleições para a Assembleia Constituinte: dois partidos à esquerda e dois à direita, com poder político efectivo; um centro eleitoral decisivo que se reparte entre o PS e o PSD, havendo oscilações ligeiras e cíclicas de uma reduzida, mas determinante, percentagem de votos; dois partidos sociologicamente mais afastados do centro, um à direita, o CDS, outro à esquerda, o PCP, que obtêm mais ou menos votos, consoante o grau de insatisfação ou de satisfação do eleitorado com os seus partidos tradicionais. Em trinta anos de experimentação eleitoral, só por uma vez este sistema se viu ameaçado com o PRD. O BE é, por ora, um fenómeno muito recente para se poderem extrair conclusões, embora o seu eventual crescimento, a confirmar-se, tenha obrigatoriamente de fazer-se à custa do PCP num fenómeno de substituição que parece pouco provável.

X. Nesta perspectiva, o futuro do CDS terá de ter em conta uma análise realista do mercado eleitoral, da sua própria história e do espaço político que ocupa em concorrência com o PSD. Por outro lado, as lições recentes devem ensinar que o custo de transferência de voto de um partido para outro é elevado. Isto, no caso concreto do CDS, significa que um eleitor da direita necessita de estar extraordinariamente desagradado com o seu partido de escolha habitual, em concreto, o PSD, para votar no CDS. Se calhar, mais depressa votará à esquerda, se o PS não a hostilizar, do que no velho rival. Em alternativa, preferirá mesmo a abstenção.

XI. Se em eleições nacionais é difícil a um pequeno partido, como o CDS, conseguir convencer os «clientes» habituais dos seus concorrentes a transferirem para si as suas preferências, em eleições locais, por maioria de razão, é quase impossível. Aqui se faz o teste decisivo para se determinar se há ou não há partido. E a resposta é evidente: não há. O que existe, e Portas talvez conseguisse alterar o ciclo, caso lograsse alcançar o objectivo de crescimento nas legislativas, são meia-dúzia de pequenos caciques locais que se arrogam em proprietários do partido nas suas regiões. Governam-no à revelia de todos e afastam os interessados na participação partidária local por medo da concorrência. Cumprem, por vezes apenas formalmente, os requisitos mínimos de democraticidade interna estatutária: uma assembleia de militantes de tempos a tempos, uma eleição local de dois em dois anos, invariavelmente controlada e escassamente participada. Um partido, assim, não poderá nunca crescer para além do limite máximo do que possa alcançar a pública telegenia do líder. Depende, por consequência, de uma única pessoa, dos seus humores, talentos e qualidades. Não é, sem suma um verdadeiro partido.

XII. Tudo isto legitima a seguinte pergunta: valerá a pena ao CDS, numa altura em que a qualidade da sua liderança só poderá diminuir, insistir nas categorias ideológicas, sociológicas, organizacionais e programáticas de sempre, fórmulas que, com Paulo Portas, terão levado o partido ao patamar máximo de crescimento desse modelo, ou não convirá tentar projectá-lo para outros horizontes, nem que seja por razões de estrita sobrevivência? É certo que, em períodos de impasse e transição, é sempre mais cómodo manter o que está. Ainda que ninguém acredite no sucesso da fórmula e na sua viabilidade. É, julgo, o que estará a acontecer no CDS.